2022年最初の海外投資運用成績公開です。

1月後半くらいから米国株式市場がちょっと騒がしかったようですが、どれくらい影響しているのでしょうか。

ヤッピーくん

ヤッピーくん株価が下がっているなんてニュースでやっていたから心配だなぁ…

我が家では、2019年3月から海外直接投資をしています。

いわゆるオフショア投資です。2022年1月時点の運用成績を紹介します。

オフショア投資の最大のメリットは、

キャピタルゲインが非課税になることと、高利回りでの運用よ。

オフショア投資についてはこちらの記事もご覧ください。

投資成績:2022年1月

2022年1月の運用成績はこちらです!

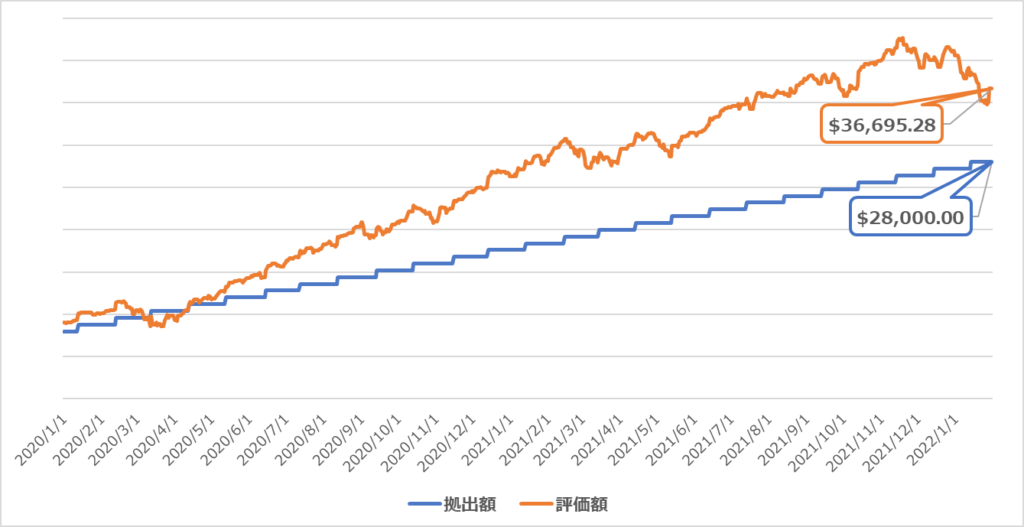

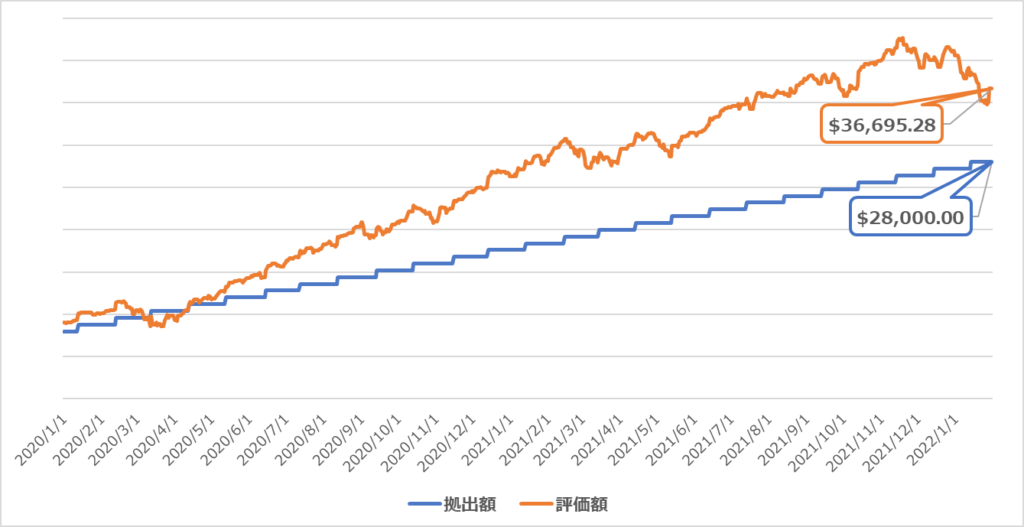

以下グラフは、2020年1月を起点にして、拠出金額とその評価金額の増減を表したものです。

青い囲みの中の数字が「拠出金額」、赤い囲みの数字が「評価額」です。

運用開始をしてから2年10か月が経過し、現在は$28,000の拠出に対して、評価額$36,695.28となっています。

現在の利益率は131.05%です。

他にも、確定拠出年金やNISA口座で個別株やETFなどに投資をしていますが、やはり一番成績がよいのが、直接海外の商品に投資をする「海外投資」です。

やっぱりニュースで言っていた通り下落したのかな?

米国株式市場は、指数によって多少差はあるものの、昨年末まで堅調に推移していました。しかし、今年に入り一転して下落基調となっています。

大和アセットマネジメント マーケットレターより引用

下落の理由としては、金利の上昇が挙げられることが多いと思います。米国10年国債利回りでみると、昨年12月前半は1.4%程度で落ち着いていましたが、その後急速に上昇し始めました。今年に入り1.6%台乗せると、直ぐに昨年のピークである1.7%台半ばを上回り、一気に1.8%台まで上昇しました。

一般に、金利の上昇は株価の悪材料とみなされることが多いですが、景気拡大期は株価上昇と金利上昇が併存する「業績相場」と言われる状態も珍しくはなく、必ずしも金利が上がったから株価が下がるというわけではありません。

今回の金利上昇の背景としては、原油価格の上昇やオミクロン株の感染急増によるインフレ懸念の高まりと、FRB(米国連邦準備制度理事会)の政策スタンスの変化を受け、市場が米国の金融政策の先行きに強い不透明感を持ったことが指摘でき、それが株式市場でのリスク回避行動につながったと考えられます。

証券会社のレポートでは原因となりそうなことが色々と挙げられているわ。でも長期を見越して資産を形成しているので、そういったニュースはまったく気にする必要ないわ。

長期投資をすればリスクが減ることは、過去の歴史が証明しているわね。

約20年にかけて投資をすれば投資のリスクが減ることは、株式投資研究の第一人者であるジェレミー・シーゲル教授が過去の研究で証明しています。

※シーゲル教授の説明は以下記事をご覧ください。

また、長期投資では「複利」の力が本領を発揮します。

もうすぐ3年経つけれど、まだまだこれからだね!

海外投資先の運用ファンドの紹介(2021年8月更新)

実際に投資をしている運用ファンドについてご紹介します。

2021年8月にファンド情報を更新しております。

投資先のファンドは以下の4つです。

- Flanklin Technology A Acc USD(FTCF)

- iShares Global Tech ETF(ISHT)

- iShares Core S&P500 ETF USD Dist(ISSP)

- MS INVF US Growth A(MSEG)

これらのファンドの中には、日本では購入できないものもあります。

日本では扱っていないファンドに投資できるのも、海外直接投資の醍醐味です。

詳細はこちらの記事でご紹介しております。

我が家では、プロにこのファンドを選んでもらい「ほったらかし」で運用しています。

海外直接投資は一見難しそうですが、意外とそんなことはなく、毎月お金を拠出しているだけ。

手軽に始められるので、初心者さんにオススメの投資です。

我が家では資産運用の一つとして、この海外投資を今後も実践していきます。

運用成績は毎月公開しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

コメント